Seite 8 von 15

»Das System ist gut darin, Opposition aufzusaugen«

Dieser Artikel ist zwar schon zwei Jahre alt, hat an seiner Aktualität nichts verloren. Hab ihn gelesen und blogge ihn jetzt. Der Artikel erschien in der Frankfurter Rundschau.

Mr. White, zu der 68er-Bewegung gehörten Großdemonstrationen unbedingt dazu. Noch heute verbinden wir mit Protest, mit Aufstand vor allem den Gang auf die Straße. Sie schreiben aber, diese Form des Protests sei am Ende. Warum?

WeiterlesenIch bin Abonnent der Zeitschrift werben&verkaufen. Nichts, was sich der Öffentlichkeitsarbeiter im Betriebsrat ins Haus holt. Das verstehe ich auch. Manchmal lese ich Artikel, die ich extrem spannend finde. Ich übersetze das, was er in diesem Interview sagt, auf die Verbände und Vereine, für die ich arbeite. Nicht alles paßt, es gibt trotzdem sehr viele Anregungen. Finde ich. Erschienen in der w&v 06/2020.

Viele Marken agieren in sozialen Netzwerken extrem kurzsichtig. Philipp Maderthaner verrät, wie man Menschen für Marken mobilisieren kann.

Herr Maderthaner, Sie gelten als der Kanzlermacher in Österreich. Wie schafft man es, einem Kandidaten zum Sieg zu verhelfen?

Ich fühle mich mit der Bezeichnung Kanzlermacher nicht wohl. Jeder, der schon mal eine Wahlkampagne von innen erlebt hat, weiß, dass dies Werke sind, bei denen Tausende von Rädchen ineinandergreifen. Ich war eines dieser Rädchen. Das, was zählt, sind die drei C: Candidate, Cause und Campaign. Der Kandidat, das Anliegen und die Kampagne. Erst wenn alle drei Komponenten stimmen, entsteht das Potenzial zum Erfolg. Bei einem Ausnahmepolitiker wie Sebastian Kurz ist es nicht die Kampagne, die die Wahl gewinnt.

Corona –von einer abstrakten medialen Gefahr zur konkreten Erfahrung mit dem Virus

An einem Donnerstag Mitte April spürte ich auf der Arbeit einen grippalen Infekt heranziehen und beschloss am Nachmittag, mich krankheitsbedingt nach Hause zu begeben. Von den Kolleg*innen verabschiedete ich mich mit ein paar Witzen zu einer möglichen Corona-Erkrankung und ging in der Gewissheit, am darauffolgenden Tag, oder spätestens nach dem Wochenende wieder zur Arbeit zu erscheinen. Den grippalen Infekt schob ich auf zwei Arbeitswege mit dem Fahrrad, bei denen es gegen Abend empfindlich kalt geworden war.

WeiterlesenÜber 20 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum können nicht gut lesen. Dazu gehören Menschen, die aus anderen Sprachen nach Deutschland gekommen sind, Menschen mit geistiger Behinderung, Menschen mit Rechtschreib- und Leseschwäche.

Um dieser großen Gruppe einen Zugang zu Literatur zu ermöglichen, hat Hauke Hückstädt, Leiter des Literaturhauses Frankfurt, ein besonderes Projekt auf den Weg gebracht. Er bat 13 deutsche Autorinnen und Autoren, Geschichten in »Einfacher Sprache« zu schreiben. Das Buch heißt »LiES! Das Buch.«

Besser verstehen und besser verstanden werden, darum geht es bei der »Einfachen Sprache«. Für Vereine und Verbände, Betriebsräte und Gewerkschaften ist da auch noch viel Luft nach oben. Was können wir von Dichtern lernen, wenn sie in »Einfacher Sprache« schreiben?

»Der Anspruch eines Textes besteht nicht nur in dem, was er vor sich herträgt, sondern auch darin, was er bewirkt.« So der Herausgeber über die Poesie der Verknappung im Interview mit Anne Haeming (Spiegel Kultur 18. März 2020).

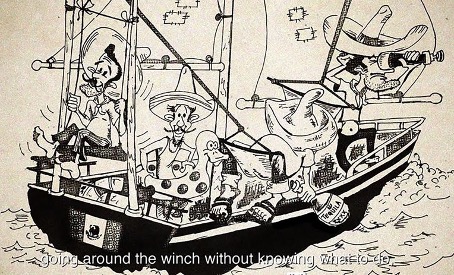

Mexikanischer Freizeitkapitän

Ein Freizeitkapitän wird zum »perfekten Skipper« und eine zusammengewürfelte Crew wird zum »besten Team« – Organisationspsychologie aus dem Lehrbuch bzw. wie es das Leben schreibt.

Mit einem Koch für die Crew, täglich 6 Flaschen Wein und Kaviar satt gewinnt ein mexikanischer Hobbysegler 1973 die härteste Regatta der Welt – gegen die erfahrensten Segelnationen mit den härtesten Auswahlverfahren und professionellsten Vorbereitungen.

Die Ankunft des Mexikaners in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth sorgte für Verblüffung. In seinen Augen, die hinter einer schweren, schwarzen Hornbrille hervorblitzten, lag Entschlossenheit. Ramón Carlin, 49, wollte sich zum Whitbread Round the World Race anmelden, dem heutigen Ocean Race. Was er mitbrachte: kein Boot, keine Crew, kaum Erfahrung.

Erst seit wenigen Jahren war Segeln sein Hobby, aber Carlin war stur. »Ich sagte ihnen nur, wenn es losginge, dann würde ich da sein«, erinnerte er sich. Einige Wochen später war es so weit. Der Plan, bei der härtesten Regatta um die Welt mitzusegeln, entstammte einer Bierlaune.

Für die führenden Segelnationen ging es ums Prestige. Die britische Marine hatte sechs Jachten gekauft, 800 Segler getestet, die vier besten Zehn-Mann-Crews für jeden Abschnitt des Rennens ausgesucht. Frankreich entsandte Seglerlegende Éric Tabarly. Über Ramón Carlin lächelten alle nur. In seiner Crew waren neben Sohn Enrique auch noch zwei Neffen und seine Frau Paquita, die nicht schwimmen konnte.

Täglich sechs Flaschen Wein plus Kaviar satt

Hinzu kamen allerdings einige sehr erfahrene Profisegler aus den Niederlanden, den USA, Australien und Großbritannien. Gespür bewies Carlin ebenso beim Bootskauf – die »Sayula II«, eine 20-Meter-Jacht mit fünf Segeln. Das Beste, was es zu dieser Zeit gab.

Das nötige Kapital brachte Carlin mit. Als Jugendlicher hatte er früh die Schule verlassen und war nach Mexiko-City gezogen. Zunächst arbeitete er in einer Seifenfabrik, zog dann als Vertreter für Besteck, Kochtöpfe und Pfannen von Tür zu Tür. Der Verkauf von Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten ab 1960 machte ihn zum Millionär.

Britische Journalisten spotteten über die Mexikaner. Ein Zeitungscartoon gab sie der Lächerlichkeit preis: Die Männer trugen Sombreros, hielten Siesta an Bord, eine Flasche Tequila in der Hand, eine Gummi-Schwimmente als Rettungsring um die Hüfte. Niemand nahm Carlin und seine Crew ernst.

Am Morgen des 8. September 1973 wurde die »Sayula II« von zwei irischen Priestern gesegnet und mit Weihwasser besprüht. Nach dem Startschuss begleiteten über 3000 Boote mit begeisterten Zuschauern die 17 Jachten hinaus aufs Meer. Vor den Crews lagen 27.000 Seemeilen (50.000 Kilometer). Die erste Etappe führte von Portsmouth nach Kapstadt.

Die Gattin drohte mit Scheidung

Damit es seiner Crew an nichts mangelte, hatte Carlin einen Koch mit an Bord genommen. Vor dem Abendessen wurde der Aperitif auf einem Silbertablett serviert – sofern es der Seegang erlaubte. Zu den Mahlzeiten gab es sechs Flaschen Wein am Tag; der britische »Telegraph« berichtete auch über reichlich Kaviar im Proviant.

In den 40 Tagen bis Kapstadt brach der Mast des Franzosen Tabarly, während die »Sayula II« für erstes Aufhorchen sorgte – mit perfekter Kurswahl bei der ersten Etappe lag sie schon auf Platz zwei hinter der britischen »Adventure«.

Doch die Tage auf See hatten Spuren hinterlassen. Stürme und bis zu 15 Meter hohe Wellen – vor allem Ramón Carlins Gattin Paquita zählte die Stunden an Bord. Schon überlegte Carlin, ihr zuliebe aufzugeben. Doch Paquitas Antwort war unmissverständlich: »Das kannst du machen. Aber wenn du die Regatta abbrichst, lasse ich mich von dir scheiden!«, erzählte sie später.

Nun ging es um den Stolz Mexikos und um Carlins Ehe. An Bord erwarb sich der Kapitän großen Respekt. »War jemand seekrank, übernahm Carlin seine Nachtwache. Er trocknete auch das Ölzeug, wenn wir das vergessen hatten. Andere hätten gebrüllt, aber so war er nicht«, erinnerte sich Crewmitglied Butch Dalrymple-Smith in der »New York Times« an den »perfekten Skipper«.

Kapitän über Bord

Die zweite Etappe von Kapstadt nach Sydney wurde noch schwieriger. Carlin und seine Crew lernten die »Roaring Forties« kennen, die gefürchteten Stürme des Südpolarmeers rund um die Vierziger-Breitengrade. Dann passierte es: »Mann über Bord!«, Kapitän Carlin war von Deck gerissen worden. Doch er hing an einem Segel, die nächste Welle hob ihn wieder an, die Männer konnten ihn zurück an Bord ziehen.

Die »Sayula II« wurde hart geprüft, als sie in einer Riesenwelle kenterte und mit Wasser volllief. Hastig verteilte Crewmitglied Keith Lorence Eimer zum Schöpfen und erinnerte sich in der Doku mit einem Grinsen: »Es gibt keine bessere Pumpe als ein paar Männer, die die Hosen voll und einen Eimer in der Hand haben.«

Nach dem Kentern versagte das Funkgerät – kein Kontakt mehr nach außen. Die Regatta-Organisatoren nahmen an, dass die Jacht untergegangen war. Carlins Crew hatte keine Ahnung, auf welchem Platz sie lag. Kurz vor dem zweiten Etappenziel Sydney kam starker Wind auf, die »Sayula II« raste auf Platz eins.

Einige Wochen darauf stand mit Kurs auf Rio de Janeiro eine schwierige Entscheidung an: Sollten sie die schnelle Route Richtung Kap Hoorn wählen, mit dem Risiko, Eisberge zu rammen? Oder doch den längeren, aber sicheren Weg weiter nördlich? Die »Adventure«-Konkurrenz wagte sich in den Süden, noch vor der Hoorn-Passage gingen zwei Mann über Bord. Der Franzose Tabarly erlitt mit seinem Schiff den zweiten Mastbruch und gab entnervt endgültig auf.

Karneval in Rio und der Endspurt

Carlin indes gewann weiter Zeit und lief erleichtert Rio an. Dort genossen seine jungen Segler die Freuden des Karnevals. Mit Begleiterinnen badeten sie nackt am Strand von Ipanema, wurden verhaftet, konnten aber aus dem Gefängnis entkommen, nachdem sie einen Wärter bestochen hatten.

Von Rio ging es weiter nach Portsmouth. Der Mast drohte zu brechen, die Crew kämpfte unaufhörlich: »Es gab drei Tage, da haben wir 150 Mal die Segel gewechselt. Alle 30 Minuten!«, erinnerte sich Butch Dalrymple-Smith.

Wieder funktionierte das Funkgerät nicht. Am 17. April war die Mannschaft knapp vor dem endgültigen Ziel und wusste nichts über ihre Platzierung, als zwischen der Isle of Wight und Portsmouth plötzlich Helikopter über der »Sayula II« auftauchten. Von einem Begleitboot wurde eine Kiste Champagner herübergereicht. Am Spätnachmittag lief die Crew aus Mexiko nach 133 Tagen und 13 Stunden ein. Carlin hatte das erste Mannschaftsrennen um die Welt gewonnen, Tausende jubelten ihm zu.

Die Sombrero-Segler hatten es allen Spöttern gezeigt und fuhren auf der Themse nach London, zu ihren Ehren öffnete sich die Tower Bridge. Prinz Philip überreichte die Trophäe an Carlin. In Mexiko wurde er zum Sportler des Jahres ernannt, danach wurde es bald wieder still um den Hobbysegler.

Im Mai 2016 starb Ramón Carlin im Alter von 92 Jahren. »Der Unterschied waren mein Boot und diese Crew. Wir hatten keine Zeit zum Üben«, zitierte ihn die »New York Times« im Nachruf. (aus: Spiegel online, 19.02.2020)

Diese Geschichte ist ein Beispiel dafür, dass die weichen Themen bei der Entwicklung von Teams den Unterschied machen. Eine Führungsfigur, die sich vorrangig um das Klima in seinem Team Gedanken macht und sich selbstlos kümmert – und eine entspannte und engagierte Stimmung verbreitet. Und ein Team, das vor diesem Hintergrund über sich hinauswächst und ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Entspannung und Teambuilding und professionellstem Verständnis für ihren Job und ihre Ziele entwickelt.

Eine Geschichte wie aus dem Lehrbuch der Organisationspsychologie. Wäre sie nicht genau so passiert, wäre sie als »zu kitschig« keiner Erwähnung wert…

Foto Crew: capital pictures/ddp images

Foto Die »Sayula II«: Jonathan Eastland

Text: Axel Janzen

Purpose ist das Schlagwort. Haltung zeigen heißt das für mich in der Übersetzung. Das gibt es schon länger. Einer, der es bekannt gemacht hat, ist Oliviero Toscani. Vor 25 Jahren begann der Skandal um Benettons umstrittenen Werbemotive. Das weiße Baby, daß von einer Schwarzen gestillt wird, die Nonne, die den Pfarrer küßt, der Po, auf dem der Stempel H.I.V. POSITIV prangert. Alles Motive, die damals zu Verboten führten, diskutiert wurden und Jahre später als »Haltung zeigen« gefeiert werden. Früher pfui, heute hui. So ändern sich die Zeiten.

Weiterlesen

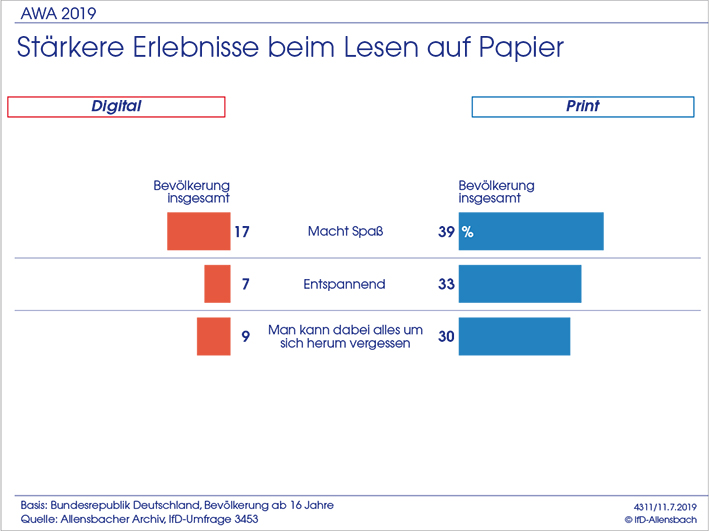

Das liest doch keiner…

Gerade noch rechtzeitig. Am Samstag – bevor alle Buchhandlungen und Bibliotheken schließen mussten – habe ich mich noch eingedeckt: Ein Buch über das Meer, dazu einen spannenden Abenteuer-Roman von einer Weltumsegelung. Einen eiskalten Thriller über die Arktis. Einen Spiegel-Bestseller über Amerika. Für die Fortbildung: Sprache und Sein. Und die Känguru-Chroniken. Am ersten Tag der »Kontaktbeschränkung« waren schon zwei verschlungen – jetzt heißt es haushalten. Das Home-Office strengt an. Nur Print lesen in Zeiten von Corona?

Wie sieht die Zukunft des Lesens aus? Damit beschäftigt sich die AWA 2019, die Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse des Instituts für Demoskopie Allensbach. Dr. Johannes Schneller geht der Frage nach, wie sich das Leseverhalten und die Mediennutzung in Zukunft verändern werden.

Weiterlesen

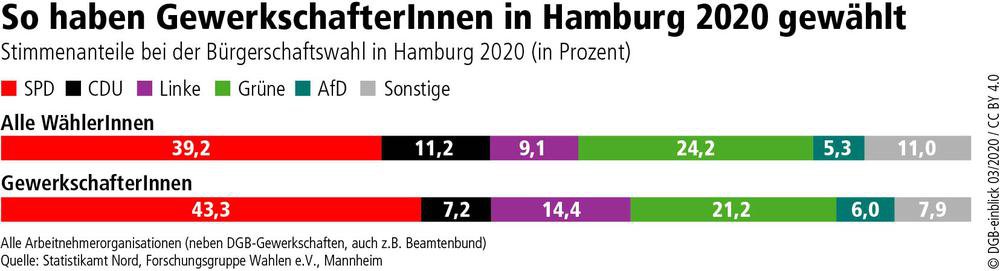

Nach der Hamburg Wahl stelle ich mir, wie öfter in letzter Zeit, die Frage, ob sich gesellschaftlich relevante Gruppen wie Gewerkschaften und Umweltverbände, Sozialorganisationen und Kirchen mit Kampagnen dem Alltag stellen. Warum schaffen wir es nicht, den Menschen zu zeigen, was soziale, liberale und fortschrittliche Politik kann? Warum haben auch in Hamburg mehr Gewerkschafter AfD gewählt als die Gesamtbevölkerung. Wie kommt das? Diese Frage kann sicherlich die Forschungsgruppe Wahlen klären. Hat das für die oben genannten Verbände und Vereine Konsequenzen? Wo gibt es Kampagnen aus dieser Ecke, die klar Stellung beziehen? Denn egal, ob im Fußballstadium oder auf der Arbeit: Dieses Land ist ein offenes Land. Ich fand in der werben&verkaufen einen spannenden Artikel, der von der Seite der Unternehmen das Thema »Haltung zeigen« beleuchtet. Mit überraschendem Ergebnis. Mein Wunsch richtet sich an die Gewerkschaften und Umweltverbände, Sozialorganisationen und Kirchen. Zeigt Haltung. Es lohnt sich.

WeiterlesenWer regelmäßig mehr als acht Stunden am Tag arbeitet, ist in seinen Überstunden nicht mehr effizient, produktiv und leistungsfähig, das ist inzwischen erwiesen. In Dänemark wird dies beherzigt, schreibt das Magazin managerSeminare in seiner Ausgabe November 2019. Hier wird in der Regel nicht länger als von 8.00 bis 16.00 Uhr gearbeitet, mit einer halben Stunde Pause. Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig länger als 16.00 Uhr arbeiten, werden in Dänemark nicht als besondere Leistungsträger bewundert, sondern gelten als unorganisiert. Was wir in punkto »Job Health« von Dänemark lernen können.

Weiterlesen